LIP Bomben Abwurf Stoppuhr Chronographe de Retour

LIP A Ritorno Reverso Bomben Abwurf Rücklauf Stoppuhr Luftwaffe 2. Weltkrieg

LIP A Ritorno Reverso Bomben Abwurf Rücklauf Stoppuhr Luftwaffe 2. Weltkrieg

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

LIP Chronographe a Retour Reverso Bombenabwurf Stoppuhr Französische Luftwaffe 2. Weltkrieg aus – laut Konrad Knirim – ca. 1933.

Das super seltene Stück (Militär)Uhrengeschichte verfügt über eine einzigartige Komplikation: Sie läuft vorwärts und rückwärts (siehe ausführliche Beschreibung Konrad Knirim "military time pieces", Seite 155).

Der Bombenschütze konnte damit sowohl die aktuelle Flugzeit berechnen als auch präzise die Zeit, die noch verbleibt bis zum Zielort rücklaufend.

Es sind nur sehr, sehr wenige dieser ganz besonderen Fliegeruhren erhalten geblieben.

Beschreibung

Bombenabwurf Stoppuhr für die französische Luftwaffe, „Chronographe de Retour“.

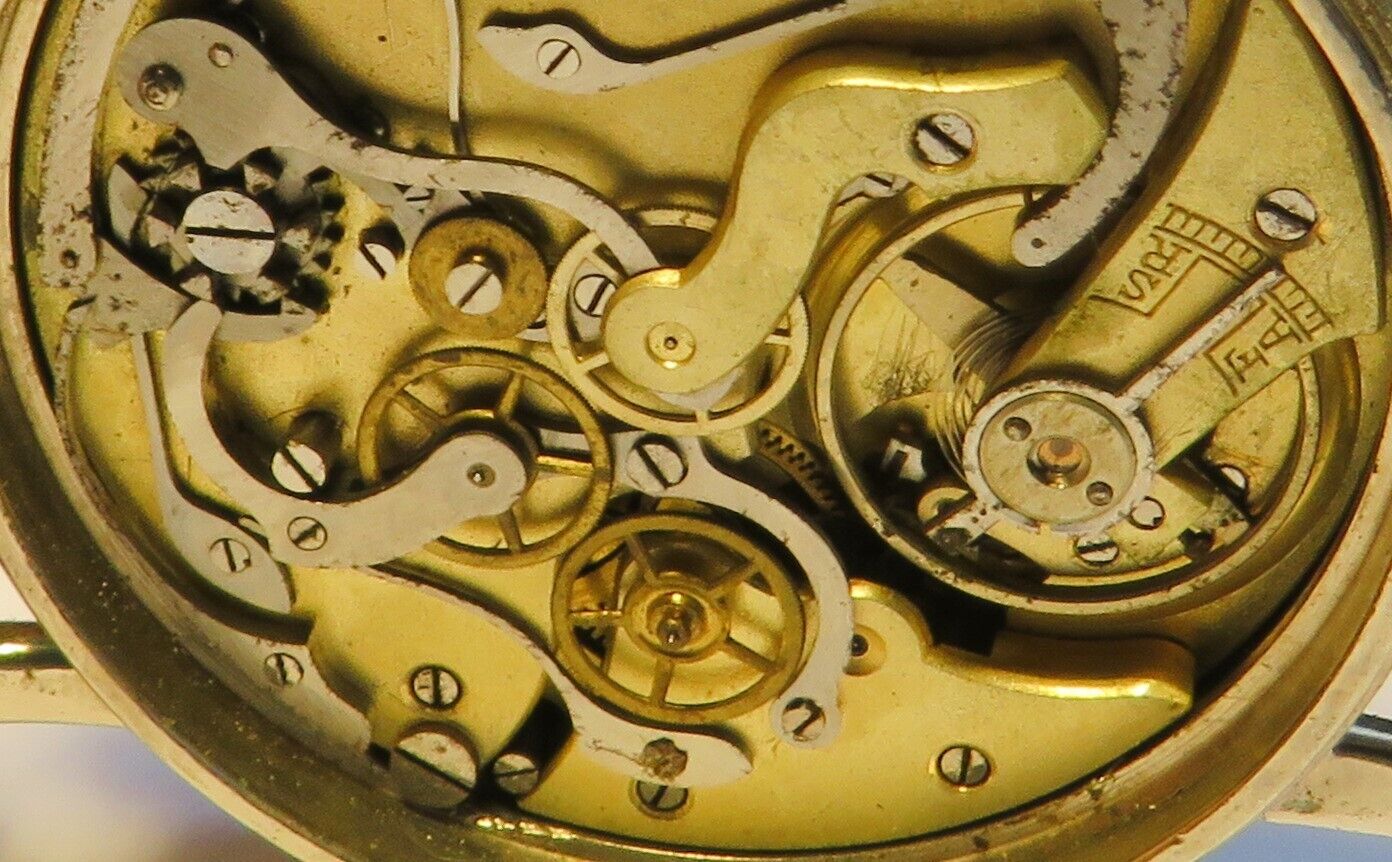

Zentrale Stoppsekunde, vergoldetes Ankerwerk mit monometallischer Ringunruh und Flachspirale, Stoppfunktion über Schaltrad, 30er-Jahre, Gehäusedurchmesser: 46 mm (Drehlunette), gedrückter Boden, Bodensignatur "348".

Literatur: Konrad Knirim, Militäruhren, Seite 155, auch Konrad Knirim kann den Hersteller des Werkes nicht erkennen.

Zustand

Das super seltene Stück Militäruhrengeschichte läuft an und durch (Ganggenauigkeit nicht geprüft).

EZ 1-2: Altersgemäß hervorragender Erhaltungszustand, normale, erkennbare Alters- oder Gebrauchsspuren, leichte Flugrostspuren im Werk, aber läuft tadellos, Zifferblatt unrestauriert makellos, Drehlünette funktioniert, Deckel bündig, läuft an und durch.

Geschichte der Französischen Uhrenmanufaktur LIP

(Quelle: Wikipedia):

Lip (Uhrenhersteller)

Lip ist ein französischer Uhrenhersteller aus Besançon. Die Turbulenzen des Unternehmens wurden in den 1970er Jahren ein Sinnbild für die Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Management in Frankreich.

Die Lip-Fabrik hatte in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren finanzielle Probleme. Das Management versuchte daraufhin, sie zu schließen. Nach Streiks und einer landesweit beachteten Werksbesetzung 1973 wurde Lip jedoch von den Arbeitnehmern verwaltet. Die entlassenen Mitarbeiter wurden zwar bis März 1974 wieder eingestellt, aber die Firma im Frühjahr 1976 erneut liquidiert. Dies führte zu einem neuen Kampf, der von der Tageszeitung Libération als „der soziale Konflikt der 1970er Jahre“ bezeichnet wurde.

Charles Piaget, Gewerkschaftsführer des Gewerkschaftsbundes Confédération française démocratique du travail (CFDT), führte den Streik an. Die Parti socialiste unifié unterstützte die Autogestion (Arbeiterselbstverwaltung).

Geschichte

Emmanuel Lipmann und seine Söhne gründeten 1867 eine Uhrenwerkstatt unter dem Namen Comptoir Lipmann, die 1893 zur Société Anonyme d’Horlogerie Lipmann Frères (Uhrenfabrik Gebrüder Lipmann) wurde.

Der Hersteller lancierte 1896 die Lip-Stoppuhr. Danach wurde Lip die Marke des Unternehmens. Es wurden rund 2.500 Stück pro Jahr gebaut. Das Unternehmen produzierte 1952 erstmals elektromechanische Armbanduhren, genannt „Electronic“, die unter anderem von Charles de Gaulle und Dwight D. Eisenhower getragen wurden. 1948 wurde Winston Churchill ein Modell T18 angeboten.

In den 1960er Jahren geriet das hoch spezialisierte Unternehmen jedoch in finanzielle Schwierigkeiten. Fred Lip brachte das Unternehmen 1967 an die Börse und die Ebauches SA, eine Tochtergesellschaft der ASUAG, einem großen Schweizer Konsortium aus dem später durch Fusion die Swatch Group hervorging, übernahm 33 % der Aktien.

Währenddessen organisierten sich die Arbeiter, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dies erwies sich als schwierig. Charles Piaget, der Sohn eines Uhrmachermeisters, der 1946 als Facharbeiter in die Fabrik eingetreten war, wurde zum Vertreter des Gewerkschaftsbundes CFTC. Er erinnerte sich später, dass während dieser Zeit bei nationalen Streiks nur 30 oder 40 Arbeitnehmer von insgesamt 1200 bei Lip streikten. Wer streikte, wurde vom Management registriert und aufgefordert, sich deswegen zu erklären. Angelernte Arbeiter in der Produktion am Fließband durften während ihrer Schicht nicht sprechen oder sich mehr als 25 Zentimeter von ihrem Arbeitsplatz fortbewegen.

Während der landesweiten Unruhen im Mai 1968 stimmten die Arbeitnehmer der Lip dafür, dem Generalstreik beizutreten. Fred Lip versuchte, die wachsende Unzufriedenheit zu besänftigen. Er sprach mit den organisierten Arbeitnehmern über Taylorismus und schlug vor, die Anzahl der Mitglieder im Comité d’entreprise, der Mitarbeitervertretung in der Fabrik, zu erhöhen, um jüngere Vertreter zu haben. Obwohl dies verboten war, stimmten die organisierten Arbeitnehmer zu und Wahlen wurden abgehalten. Obwohl Fred Lip geglaubt hatte, dies würde ihm erlauben, mehr Kontrolle über die Arbeiter zu erlangen, traten in weniger als einem Jahr alle neuen Vertreter der CFTC bei. Fred Lip beantragte dann bei der Inspektion du Travail (Staatliche Arbeitsaufsicht), alle Abteilungen des Unternehmens aufzulösen, zu denen die meisten organisierten Beschäftigten gehörten, darunter auch Charles Piaget. Allerdings bot er Piaget eine Beförderung zum Werksleiter an. Für das nächste Jahr blockierten die Arbeiter daraufhin alle Versuche zur Beseitigung der betroffenen Abteilungen und den Abtransport von Maschinen aus der Fabrik.

Die Ebauches SA hielt ab 1970 die Kontrolle über 43 % der Aktien und wurde damit größter Aktionär. Ebauches entließ daraufhin 1.300 Beschäftigte. Im nächsten Jahr zwang der Vorstand Fred Lip zurückzutreten und ersetzte ihn durch Jacques Saint-Esprit.

Lip baute 1973 die erste französische Quarzuhr, litt aber unter dem zunehmenden Wettbewerb aus den USA und Japan. Das Unternehmen musste am 17. April 1973 die Liquidation beantragen, was zum sofortigen Rücktritt von Jacques Saint-Esprit am gleichen Tag führte. In den folgenden Wochen beschäftigten die Arbeitskämpfe in der Lip-Fabrik das nationale Publikum und es begann einer der symbolischsten sozialen Konflikte der Ära nach den Unruhen im Mai 1968. Der Konflikt dauerte mehrere Jahre.

1973: Anfang des Streiks und der Demonstrationen

Im Mai 1973 wurde ein Aktionskomitee (Comité d'action) gegründet, das durch die Bewegung Mai 1968 beeinflusst war. Während einer außerordentlichen Tagung des Werksrates am 12. Juni 1973 stolperten die Arbeitnehmer über die Pläne des Managements zur Umstrukturierung und Verkleinerung, die vor ihnen geheim gehalten wurden (eine Notiz lautete „450 à dégager“: 450 loswerden). Das Unternehmen entließ dann 1.300 Arbeiter. Zunächst war Charles Piaget, nun ein Funktionär des Gewerkschaftsbundes CFDT und tätig in der PSU gegen einen Streik, aber für eine Verlangsamung, bei der die Arbeitnehmer nur für 10 Minuten in einer Stunde arbeiten sollten.

Aber die Arbeiter waren über die geheimen Umstrukturierungspläne erbost und besetzten sofort die Fabrik. Am selben Tag, dem 12. Juni 1973, nahmen sie zwei Geschäftsführer und einen Inspecteur du Travail als Geiseln. Laut Piaget wollten die Arbeitnehmer diese gegen „genauere Informationen“ eintauschen. Allerdings wurden die drei Geiseln um Mitternacht schnell von der Compagnies Républicaines de Sécurité, einem Verband der Police nationale, in einem gewaltsamen Angriff befreit. Laut Piaget schockierte dieser Angriff die Arbeiter, die während der vorangegangenen Streiks darauf bedacht gewesen waren, die Fabrik in keiner Weise zu beschädigen.

Ohne ihre menschlichen Geiseln beschlossen die Arbeiter, die Materialien als Faustpfand zu nehmen, um die Restrukturierungspläne zu blockieren. Sie beschlagnahmten 65.000 Uhren und versteckten sie an verschiedenen Standorten. Sie diskutierten die moralische Legitimität der Maßnahme und fragten sich, ob es ein Diebstahl und eine Sünde sei – der Katholizismus war stark in dieser Region. Aber Jean Raguenès, ein Dominikanerpriester und Arbeiter, selbst dem Maoismus nahestehend, erteilte den Arbeitern vorab Absolution.

Die Arbeitnehmer entwendeten auch die Konstruktionsunterlagen der Fabrik, um durch den Besitz dieser industriellen Geheimnisse jedes Risiko einer Konkurrenz zu vermeiden. Am folgenden Tag hielten die Arbeiter eine Versammlung ab und beschlossen, die Fabrik Tag und Nacht zu besetzen.

Den Streik führte Piaget an. Die Hälfte der Arbeitnehmer war zu diesem Zeitpunkt Mitglied einer Gewerkschaft, entweder der CFDT oder der CGT, die meisten gehörten der CFDT an. Die Führer waren zumeist Angehörige der Action Catholique Ouvrière und Anhänger der Bildung von unten, unter ihnen Charles Piaget, Roland Vittot, Raymond Burgy, Célestin Jean Raguenes und ein leitender Angestellter des Unternehmens, Michel Jeanningros. Zwei Frauen, Jeannine Pierre-Emile und Fatima Demougeot, waren auch CFDT-Funktionäre bei Lip. Noëlle Dartevelle und Claude Mercet waren die Vertreter der Confédération générale du travail (CGT).

Die Arbeitnehmer beschlossen nun, die Fabrik für Außenstehende zu öffnen; auch für Journalisten. Dies machte sie populärer. Jacques Chérêque, der nationale Führer des Abschnitts Metallurgie der CFDT, war zunächst vorsichtig gegenüber dem Aktionskomitee. Nach Anforderung durch die Streikenden schickte er einen Vertreter, den Metallarbeiter Fredo Coutet, um den Streik mit der lokalen Vertretung der CFTC zu besprechen. Nach einer Woche war Coutet überzeugt, aber Chérêque blieb misstrauisch. Damals standen die Arbeiter einer kollektiven Selbstverwaltung noch skeptisch gegenüber und erwarteten einen Chef. Angeführt von Chérêque versuchte die CFDT nun, einen Investor für einen Firmenaufkauf zu finden.

Eine Erfahrung in kollektiver Selbstverwaltung (1973–1974)

Am 15. Juni 1973 fand eine große Demonstration von 12.000 Personen in Besançon, einer Stadt von durchschnittlicher Größe, statt. Drei Tage später beschloss eine Versammlung der Arbeitnehmer, unter kollektiver Selbstverwaltung weiterhin Uhren herzustellen, um „sozial verträgliche Löhne“ sicherzustellen. Der Lip-Arbeitskampf wurde danach unter dem Motto C'est possible: on fabrique, on vend, on se paie! (Es ist möglich: Wir machen sie, wir verkaufen sie, wir zahlen uns!) bekannt.

Die CGT-CFDT-Allianz bat nun das Magazin Les Cahiers de Mai, ihnen dabei zu helfen, eine Streikzeitung herauszugeben. Unter dem Namen Lip-Unité (Lip-Einheit) würde diese Zeitung helfen, die Bewegung bekannt zu machen. Um die Produktion in der Fabrik neu beginnen zu können, verkauften sie, diesmal ohne Arbeitgeber, die Uhren, die sie zuvor beschlagnahmt hatten. In sechs Wochen nahmen sie das Äquivalent der halben normalen Jahreseinnahmen ein. Michel Rocard, damals Parteisekretär der PSU, beteiligte sich am Verkauf der Uhren.

„Die Frauenfrage war eine Revolution innerhalb der Revolution“, erklärte Piaget später. Die Mehrheit der Beschäftigten der Uhrenfabrik waren Arbeitnehmerinnen, insbesondere unter den angelernten Arbeitern (Ouvrier Spécialisé) an der Montagelinie.

Die nationale Führung der Gewerkschaft CGT versuchte nun, die Kontrolle zu übernehmen, und rief gegen den Willen der Arbeiter während des Tages zu Versammlungen auf. Ein großer Teil der Mitglieder des CGT wollte daraufhin zur CFDT wechseln, und die CGT beschloss schließlich, sie gehen zu lassen. Trotz dieser Spannungen mit der Führung der CGT erklärte Piaget später, dass die „Kommunisten unerlässlich blieben“.

Jean Charbonnel, unter Pierre Messmer der Minister für industrielle Entwicklung und eine historische Figur des linken Gaullismus, ernannte Henri Giraud als Vermittler des Konflikts. Die Regierung schlug dann einen neuen Plan vor, der die Entlassung von 159 Mitarbeitern (oder 180 von insgesamt 1.200 Mitarbeitern) vorsah. Am 3. August 1973 lehnten die Arbeiter dieses Angebot ab. Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften, dem Aktionskomitee und dem Vermittler Giraud begannen am 11. August erneut. Vier Tage später besetzte die Garde mobile, eine militärische Einheit, die Fabrik und vertrieb die Arbeiter. Das Militär blieb bis Februar 1974.

Nach dieser gewaltsamen Besetzung entschieden sich Belegschaften in Besançon und der Region, in den Streik zu gehen, und die Arbeiter stürzten zur Lip-Fabrik, um die Streitkräfte zu bekämpfen. Gewerkschaftsführer versuchten zu vermitteln, um jede Konfrontation zu verhindern, aber die Regierung ließ weiter Verhaftungen durchführen, die in den folgenden Tagen zu Verurteilungen vor Gericht führten.

Am 29. September 1973 gab es eine Demonstration in Besançon, bei der sich 100.000 Personen bei strömendem Regen versammelten. Die Demonstration wurde marche des 100,000 genannt (Marsch der 100.000). Chérêque von der CFDT missbilligte diese Demonstration, aus Angst, die Polizei würde provoziert werden. Ein alter Bauer erschien bei Michel Rocard und sagte ihm, dass er während eines Familientreffens gehört habe, dass ein Mitglied der Spezialeinheiten der Polizei sich rühme, es habe mehr Molotow-Cocktails geworfen und mehr Autos angezündet als die Demonstranten des Mai 68. Rocard beschloss, einen Brief an die Organisatoren der Demonstration senden, um sie zu warnen. Die Demonstration verlief letztlich gewaltlos.

Ende des ersten Konflikts

Ministerpräsident Pierre Messmer erklärte am 15. Oktober 1973 sehnsüchtig: „Lip, c'est fini!“ (Lip, es ist vorbei!). Hinter den Kulissen versuchten einige progressive Manager der Gewerkschaft CNPF, einschließlich Antoine Riboud, CEO von BSN, Renaud Gillet, CEO der Rhône-Poulenc und José Bidegain, stellvertretender Präsident der CNPF, eine Lösung des Konflikts zu finden. Schließlich stimmte Claude Neuschwander, Vize der Marketingabteilung der Publicis Groupe und Mitglied der PSU, zu, Betriebsleiter zu werden. Lip wurde eine Tochtergesellschaft von BSN und Neuschwander schaffte es, dass Riboud die regelmäßigen Kontrollen der wöchentlichen Berichte umging.

In der Zwischenzeit unterstützten neben der PSU alle linken Bewegungen das Experiment der kollektiven Selbstverwaltung der Lip. Lip-Arbeitnehmer beteiligten sich am Kampf 1973–1974 gegen die Verlängerung der Militärbasis in der Causse du Larzac. Allerdings erhöhten sich die Spannungen zwischen der CFDT und den Gewerkschaften CGT.

Die Lip-Delegation und die Fabrikleitung unterzeichneten die Vereinbarung von Dôle am 29. Januar 1974. Die Compagnie européenne d'horlogerie unter der Leitung von Neuschwander übernahm die Kontrolle der Lip. Neuschwander hatte 850 ehemalige Beschäftigte im März wieder eingestellt und der Streik wurde beendet. Um den Dezember 1974 schien der Konflikt beigelegt zu sein. Die Arbeiter betrieben die Fabrik nicht mehr und alle Mitarbeiter wurden wieder eingestellt.

Allerdings wurde im Mai 1974 Valéry Giscard d’Estaing, ein Repräsentant des freien Unternehmertums, mit der Unterstützung von Jacques Chirac zum Präsidenten von Frankreich gewählt. Sie bekämpften das Abkommen in einer Zeit, in der es überall in Frankreich zu Entlassungen kam. Der frühere Minister für industrielle Entwicklung Jean Charbonnel bezeugte, dass Giscard erklärt hatte: „Lip muss bestraft werden. Lassen Sie sie arbeitslos werden und bleiben. Andernfalls werden sie die ganze Gesellschaft "infizieren". Laut Charbonnel haben die Arbeitgeber und die Regierung Chirac Lip absichtlich „ermordet“.

Dies geschah, indem man den linksgerichteten Arbeitgeber Neuschwander und die Firma mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten konfrontierte. Renault, damals ein staatliches Unternehmen, zog seine Aufträge zurück und das Ministerium für Industrie lehnte versprochene finanzielle Hilfen ab. Im Widerspruch zu der Dôle-Vereinbarung vom Januar 1974 forderte das Handelsgericht (tribunal de commerce), dass Lip Schulden in Höhe von 6 Millionen Franc gegenüber Gläubigern der ehemaligen Firma einlöste.

1976: Die zweite Bewegung

Die Aktionäre zwangen Neuschwander am 8. Februar 1976 zurückzutreten und die Compagnie européenne d’horlogerie begann das Liquidationsverfahren im April. Die Probleme zwischen Arbeitnehmern und Management begannen erneut.

Am 5. Mai 1976 besetzten Arbeitnehmer wieder die Fabrik und nahmen die Produktion von Uhren auf. Die Zeitung Libération, von Jean-Paul Sartre drei Jahre zuvor gegründet, druckte die Überschrift „Lip, c’est reparti!“ („Lip, es beginnt erneut!“). Diesmal bot sich niemand an, LIP zu übernehmen. Die Firma wurde am 12. September 1977 endgültig liquidiert. Nach langen internen Debatten gründeten die Arbeitnehmer am 28. November 1977 eine Genossenschaft mit dem Namen Les Industries de Palente. Palente war das Viertel von Besançon, in dem sich die Fabrik befand. Die Abkürzung Lip blieb.

Charles Piaget äußerte sich 1977 in der Zeitschrift Le Quotidien de Paris über das Experiment der kollektiven Selbstverwaltung:

„Ein paar mehr als 500 Arbeitnehmer stehen effektiv im Arbeitskampf, sammeln sich jeden Tag, und dies, neunzehn Monate nachdem sie entlassen wurden. Das ist ein lebender Beweis der Demokratie. Eine solche kollektive Kraft ist unmöglich ohne die anhaltende Anwendung der Demokratie, ohne Teilung der Verantwortung und Teilnahme aller Art. Es ist zu betonen, dass bei Lip, die Arbeiter für etwa dreißig Aufträge verantwortlich sind, vom Restaurant, das 300 Mahlzeiten pro Tag für 4 Franken serviert, über einen Friseur für Arbeitslose, über eine juristische Kommission für dieselben Arbeitslosen, über verschiedene handwerkliche Tätigkeiten, eine davon das Spiel Chômageopoly [„Chômeurs“ bedeutet Arbeitslose in der französischen Sprache], wovon bereits mehr als 6.000 Spiele verkauft wurden, bis schließlich zur industriellen Produktion.“

Der zweite Kampf endete nicht vor 1980, als sechs Genossenschaften, mit 250 von insgesamt 850 Beschäftigten, erstellt wurden. Die meisten anderen Beschäftigten, die sich dem Kampf angeschlossen hatten (etwa 400), wurden entweder von der Stadt angestellt oder gingen in den Vorruhestand. Die Genossenschaften bestanden zwischen drei und zwölf Jahren. Drei von ihnen, die inzwischen zu Aktiengesellschaften geworden sind, existieren noch heute, jede mit hundert Beschäftigten. Beispielsweise kamen einige ehemalige Beschäftigte der Lip zurück, um in Palente in der Genossenschaft Lip Précision Industrie SCOP ( Société Coopérative de Production) zu arbeiten, die etwa zwanzig Personen beschäftigt. Laut Piaget könnten die Schwierigkeiten des zweiten Konflikts, im Vergleich zum Erfolg des ersten Arbeitskampfes einerseits durch die Wahl Valéry Giscard d’Estaings zum Präsidenten 1974 zurückzuführen sein, dessen Regierung beschloss, Firmen in einer schwierigen Situation nicht zu helfen, und andererseits durch die Ölkrise von 1973 erklärt werden. Für Neuschwander bedeutete die Liquidierung von Lip den Tod des Manager-Kapitalismus und das Aufkommen des Finanzkapitalismus, eine Entwicklung der 1970er Jahre oder in den Worten der Zeitung L'Humanité, den Übergang vom paternalistischen Kapitalismus unter Fred Lip, zum modernen Finanzkapitalismus.

Geschichte militärischer Armbanduhren

Die Geschichte der militärischen Armbanduhr nahm ihren Anfang im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Noch im amerikanischen Bürgerkrieg (1861 – 1865) wurden ausschließlich Taschenuhren verwendet und auch das nur von Offizieren, welche sich solche technischen Errungenschaften überhaupt leisten konnten.

Zu diesem Zeitpunkt gab es zwar schon erste „richtige" Armbanduhren verschiedener Hersteller für Damen, welche jedoch weder in der Ganggenauigkeit noch in der Robustheit geeignet waren für militärische Zwecke und zu dem Zeitpunkt lediglich als modischer Gag und Trend wahrgenommen wurden.

Die Nachteile einer Taschenuhr im Felde oder Gefecht liegen klar auf der Hand: Es dauerte 10 Sekunden oder länger, sie aus der Tasche der engen und im Stoff dicken Uniformjacken zu ziehen. Dieser – im Gefecht extrem lange – Zeitraum konnte im schlimmsten Fall einen Geschosstreffer und Verwundung nach sich ziehen, weil man in den entscheidenden Sekunden vom Schlachtgeschehen abgelenkt und mit der Taschenuhr beschäftigt war.

Soldaten verschiedener Armeen begannen daher zunehmend, Taschenuhren in selbst gebastelte Lederriemen mit aufgenähter Hohllasche einzustecken um diese am Handgelenk tragen zu können und jederzeit einsetzen zu können.

Es gilt als gesichert, dass eine bekannte schweizer Manufaktur um 1880 als erster Hersteller eine Ausschreibung unter den Schweizer Kleinuhrenfabrikanten gewann und die deutsche kaiserliche Marine mit Taschenuhren verbunden mit solchen Armbändern belieferte, die zunächst bei Marine Angriffen und Seeschlachten mit mehreren Schiffen zum Synchronisieren der Geschütze und Salven dienten.

Im 2. südafrikanischen Burenkrieg (1899 – 1902) lieferten eben diese „Ledermanschetten Armband/Taschenuhren" neben anderen militärischen Innovationen wie dem rauchlosen Schießpulver, dem mehrschüssigen Magazin für Sturmgewehre und ersten Prototypen von Maschinengewehren einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der damit technisch überlegenen Briten

Aus diesem Zeitraum ist der erste in der Literatur bekannte sozusagen „Testbericht" dieser Armbanduhrenmodelle überliefert: am 7. Juni 1900 berichtete ein Captain des „Nord Staffs. Rgt" im Burenkrieg an seine Vorgesetzten: „ich trug diese „Armbanduhr" während meiner Dienstzeit an der Front in Südafrika für 3 ½ Monate direkt auf meinem Handgelenk. Sie hielt die Zeit ausgezeichnet und hat mich niemals im Stich gelassen"

Es ist dokumentiert, dass die frühe kaiserliche Luftwaffe noch im ersten Weltkrieg (1914 – 1918) ihre legendären Jagststaffeln mit eben solchen Modellen standardmäßig ausrüstete. Die nunmehr industriell gefertigen Hohlledermanschetten waren auf der Rückseite mit den Initialen der Piloten oder besitzenden Offizieren und der Kennziffer der jeweiligen Jagdstaffel gestempelt. Auch von Kaiser Wilhelm II sind aus dem Zeitraum vor 1918 mehrere Fotos überliefert, auf denen er zur Uniform stolz dieses früheste aller militärischen Armbanduhrenmodelle trägt.

Ein weiterer entscheidenden Schritt war 1906 die Erfindung eines austauschbaren und in der Länge variablen (für Piloten zum Tragen am Oberschenkel über der Fliegermontur) Lederbandes an gelöteten Stegen oder Drahtschlaufen, welche das Durchziehen dünner Lederschlaufen ermöglichte. Dies war das erste sog. „Unterzugarmband" wie sie z.T. Heute noch militärisch oder für Taucher verwendet werden.

Ein großes Problem waren die damals ausschließlich verwendeten Kristallgläser, welche – vor allem im direkten Kampfeinsatz – sehr zerbrechlich und anfällig für Stöße und Splitter waren. Dem wurde ab ca. 1910 zunächst durch einfache, mit großen Löchern versehene Deckbleche (später eher Metallgitter , genannt „Schrapnell Schutz” um das Zifferblatt besser erkennen zu können) abgeholfen.

Es herrscht die irrige Meinung vor, diese Gitter der sog. "Schützengrabenuhren" wären ein Schutz gegen Granatsplitter gewesen. Das ist natürlich Unsinn! Einem Granatsplitter könnten weder irgendeine Armband- oder Taschenuhr noch egal welches vorgesetzte Gitter Widerstand leisten. Die Schutzgitter dienten zum Schutz vor mechanischen Krafteinwirkungen und Stößen bei den Arbeiten an der Front wie Graben, Tragen schwerer Balken beim Schanzen oder Bedienung, Be- und Entladung von Artilleriegeschützen mit schweren Geschossen.

Diese frühen Schutzbleche und Gitter waren zunächst Eigenbau oder wurden von völlig branchenfremden Handwerkern wie Schmieden oder Denglern gefertigt und einzeln zur bereits vorhandenen Uhr verkauft und auch falls nötig in der Größe angepasst: Die legendäre „Schützengrabenuhr" war geboren.

Die Schützengrabenuhr mauserte sich durch ihr eigenwilliges und auffälliges Design schnell zum Statussymbol des Kriegshelden und Frontkämpfers und wurde noch lange nach dem Krieg mit Stolz getragen und präsentiert.

Diese Aufwertung zum ordenähnlichen Statussymbol, vom einfachen Soldaten bis hin zum höchsten Offizier, erklärt auch, warum diese Schützengrabenuhren noch lange nach dem 1. Weltkrieg produziert, aufwändig und kunstvoll gestaltet und die Deckel zumeist aus Silber gearbeitet wurden obwohl dieses Metall viel zu weich für den Fronteinsatz war.

Als Fachbegriff dieser Schützengrabenuhren etablierte sich international „Half Hunter" (weil nur ein Teil des Zifferblattes zu erkennen war) oder schlicht „Trench Watch"

Bei aller militärischer Tauglichkeit und Bewährung im Fronteinsatz, waren diese frühen Militäruhren noch keine „echten" Militärarmbanduhren, sondern basierten sämtlichst auf Damentaschenuhren bzw. deren Werken. Diese frühen Modelle schafften den Sprung auf den zivilen, den „1. Markt" noch nicht und blieben fast zwei Jahrzehnte dem Militär vorbehalten.

Hauptlieferant dieser Fliegertaschenuhren vor und bis zum Ende des ersten Weltkrieges war eine Berliner Manufaktur. Diese Standard Fliegeruhr der frühen Reichsluftwaffe war auf dem Zifferblatt immer mit „Eigentum der Fliegertruppen" signiert und auf dem Gehäuseboden mit dem „Logo" der Fliegertruppe: dem Propeller mit zwei seitlichen Flügeln.

Der zweite große Lieferant dieses Uhrentypes war die Manufaktur des George Ducommun. Auffälligstes Merkmal beider Modelle war das gedrehte Zifferblatt bei dem sich die Krone unten und die indirekte Sekunde oben auf der eigentlichen „12" befand.

Mit Beginn des ersten Weltkrieges änderten sich Bedeutung und Nachfrage nach robusten und präzisen Armbanduhren rapide! Während die kaiserliche Armee immer noch mit einfachen Taschenuhren in Ledermanschetten ausgerüstet war, welche an Langriemenarmbändern über der Fliegermontur getragen wurden oder in den Ledermanschetten deutlich sichtbar im Cockpit eingehängt waren, wurden die alliierten Armeen – bestärkt durch die guten Erfahrungen aus dem britisch/holländischen Burenkrieg in Südafrika – mit einer breiten Palette militärischer Kleintaschenuhren mit auswechselbaren, fixen Armbändern auf feststehenden, gelöteten Stegen, ausgestattet.

Diese kleinen Taschenuhren wurden bereits vom Hersteller für den militärischen Einsatz aufgerüstet, hatten teilweise schon radiumgefüllte, selbstleuchtende Zeiger und die „Schrapnell Schutz Gitter" werkseitig angebracht, oft sogar mit bequemen Klappscharnier oder zum Abnehmen.

Dieser Typ erster echten Militärarmbanduhren wurde von den Herstellern mit „kriegerischen" Phantasienamen versehen wie „Mars" (vom griechischen Kriegsgott Mars), Bellum, in weiterer Abwandlung auch Rellum, „Hindenburg" oder in Anspielung auf die neu entwickelte U-Boot Waffe „U 29", „U21" etc., Zudem wurden weitere Features für den militärischen Gebrauch, wie ein kleiner im Gehäuse fest eingelassener Kompass, entwickelt und verbaut

In Deutschland wurden diese Modelle um 1950 zu einem Preis von 17,- Reichsmark (einfache Ausführungen) bis 37,- Reichsmark (für Modelle mit Sekundenzeiger) angeboten.

Professionell und auch auf dem zivilen Markt vertrieben und beworben wurden sie z.B. von den Unternehmen „Siemann Armee und Marine Uhren", Berlin, „Oswald Staerker" Pforzheim, der „Deutschland Uhren Manufaktur Leo Frank", aber auch bereits den später sehr bedeutungsvoll werdenden kleinen Manufakturen aus München, Pforzheim und Glashütte.

1914 befand sich die weltweite Nachfrage nach militärischen Armbanduhren auf ihrem ersten Höhepunkt. Armbanduhren waren nun keine Neuigkeit oder „Spielerei" mehr, sondern ein kriegswichtiger Ausrüstungsgegenstand. Die Hersteller kamen ab ca. 1912 kaum nach mit der Produktion echter Militäruhren.

Am meisten profitierte davon die 1915 in London gegründete Wilsdorf & Davis Ltd. , welche später, unter dem heute bekanntesten Namen für Luxusuhren, zu d e r international renommierten Luxus Uhrenmanufaktur aufstieg. W&D baute in den ersten Jahren zunächst nur eingekaufte Werke (z.B. von der später übernommenen Firma Rehberg) in ebenfalls eingekaufte Gehäuse, z.B. der Firma Dennisson.

Hans Wilsdorf, der Gründer und Direktor von W&D, war der erste starke Befürworter von Armbanduhren seit der Jahrhundertwende. Während andere noch über diesen neuen Trend spotteten, experimentierte Wilsdorf bereits seit Jahren an deren Präzision, Zuverlässigkeit und Ganggenauigkeit. Man sagt, dass der Deutsche Hans Wilsdorf mehr für Entwicklung der heute bekannten Armbanduhr geleistet hat als irgendein anderer Mensch seiner Branche.

Wilsdorf unterzog seine Armbanduhrwerke strengsten Prüfungen und Belastungstests. Er war es auch, der auf die Idee kam, seine Neuentwicklungen regelmäßig an die Sternwarte Neuchatel (Schweiz) zur nochmaligen Prüfung zu schicken und kann daher durchaus als Erfinder des Chronometers bzw. der Chronometerprüfung bezeichnet werden, der sich noch heute die besten und hochwertigsten Uhrenmanufakturen und Modelle der Welt freiwillig unterziehen.

W&D erhielt die erste Armbanduhren Chronometer Auszeichnungen von der Schule der Uhrmacherei in Biel (1910), und die Klasse "A" Certificate of Precision aus dem Kew Observatorium in England (1914). Bis zum heutigen Tag hat W&D mehr Zertifikate aus dem Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC)als alle anderen Uhrenmanufakturen der Welt zusammen.

Noch während des 1. Weltkrieges erkannten oder ahnten andere Hersteller wie Franz Baumgartner, Borgel oder Dennison den bevorstehenden Siegeszug der jungen Armbanduhr und trugen ihren Teil an der Entwicklung immer besserer Gehäuse, welche widerstandsfähiger gegen Splitter, Stöße, Staub oder Wasser waren.

Weitere Entwicklungen der Nachkriegszeit war die Erfindung von massiven, feststehenden Stegen aus Metall, die der massiven Lünette um Gehäuse, Glas und Werk besser zu schützen sowie die indirekte Sekunde mit Hilfszifferblatt als Vorläufer der späteren und bis heute gebräuchlichen „zentralen Sekunde". Die Entwicklung und Vorstellung der ersten wirklich absolut wasserdichten Armbanduhr blieb 1926 jedoch W&D mit seiner bis heute erfolgreichen übersetzt „Oyster" bezeichneten Armbanduhr vorbehalten.

Als nächster Meilenstein der militärischen Armbanduhr gelten um 1928 – 1930 die frühen Schweizer Militäruhren mit Pfeilindex. Als Vorläufer des ab 1932 bekannten Chronographen mit Sekundenzeiger und Nullstellung – vor allem für Piloten der Luftwaffe zur Berechnung von Flugzeit, Benzinverbrauch- bzw. Vorrat etc. - hat ein nicht bekannter Erfinder und Uhrmacher um 1926 eine drehbare Lünette mit aufgesetztem Pfeilindex erfunden und entwickelt.

Diese Urlösung für Piloten und fliegendes Personal ist nicht mit den vielfältigen Möglichkeiten eines Schaltradchronographen vergleichbar, aber, indem man den Indexpfeil mit der drehbaren Lünette entweder auf die Uhrzeit des Abfluges oder aber auf die Uhrzeit bis zu welcher der Treibstoff maximal reicht, einstellt, hat man eine mehr oder weniger präzise und jederzeit problemlos abrufbare Information und das eben ohne weitere Instrumente in die Hand nehmen und benutzen oder sich separate Notizen machen zu müssen.

Weitere typische Merkmale dieser Modelle waren extrem breite, gebogene Bandanstöße und die Tatsache, dass sie so gut wie niemals mit Hoheitszeichen signiert waren, weil eine Fliegertruppe in den 20er Jahren in Deutschland laut Versailler Vertrag nicht erlaubt war und aus diesem Grund nicht als solche auftreten und signierte Ausrüstungsgegenstände ausgeben durfte.

Tatsächlich haben innerhalb von zwei Jahren wirklich absolut alle bekannten Manufakturen in Deutschland und der Schweiz diese frühen Fliegeruhren mit drehbarer Rändellünette und Pfeilindexierung zur ausschließlich militärischen Verwendung produziert.

Zuständig für die Entwicklung und Beschaffung dieser Ausrüstungsgegenstände war das legendäre Flieger Ass der jungen (und schon Jahre vor ihrer offiziellen Gründung entgegen des Versailler Vertrages existente und operierende) Reichsluftwaffe, Ernst Udet, welcher von seinem alten Fliegerkamerad aus den Jasta (Jagtstaffeln der kaiserlichen Fliegertruppen) Zeiten des ersten Weltkrieges und späterem Reichsminister für Luftfahrt, Herman Göring, mit dieser wichtigen Aufgabe betraut wurde.

Es ist nicht bekannt, wer diesen Uhrentyp erfunden hat und welche Manufaktur sie als erstes hergestellt hat. Mitte der 30er Jahre wurde diese frühe Fliegeruhr der Reichsluftwaffe dann Zug um Zug ersetzt von mittlerweile erfundenen echten Chronographen und den legendären B-Uhren mit bis zu 60mm Durchmesser, welche über den Fliegermonturen getragen wurden.

Infanterie und Bodenpersonal erhielt ab 1935 sog. "Dienstuhren der Wehrmacht", welche von allen Herstellern produziert und geliefert wurden. Diese quasi "Standardmilitäruhren" waren zumeist 35cm im Durchmesser, verfügten über eine indirekte Sekunde, radium gefüllte Zeiger und Indices, oftmals auch einen antimagnetischen Weicheisenschutz für das Werk.

Diese Dienstuhren der Wehrmacht waren oftmals mit einem Kürzel für die zugehörige Waffengattung oder Wehrmachtsteilsigniert, z.B. die Buchstaben "D" und "H" für "Deutsches Heer", "RLM" für Reichsluftfahrtministerium, "DAK" für "Deutsches Afrika Korps" oder auch nur einem "D" für Deutschland.

Copyright 2010: Reiner Haas

Geschichte der Fliegeruhren der Reichsluftwaffe

Am 30. Januar 1933 wurde Hermann Göring zum Reichskommissar für die Luftfahrt ernannt, am 10. Mai 1933 das "Reichsluftfahrtministerium" gegründet. Am 1. Mai 1933 wurden etwa 550 Fliegeroffiziere aus Heer und Marine übernommen und bildeten den Kern für eine dritte Teilstreitkraft. Das erste Rüstungsprogramm von 1933 sah eine Luftflotte von ca. 600 Flugzeugen vor, dessen Schwerpunkt auf Bomberstaffeln lag.

Im März 1935 ordnete Reichsverteidigungsminister Blomberg die schrittweise Enttarnung der Luftwaffe an, die bis dahin wegen des Verbotes des Versailler Vertrages unter Geheimhaltung aufgebaut worden war.

Robuste und hochpräzise Fliegeruhren spielten von Anfang an eine große Rolle in der Ausrüstung der jungen Kampfpiloten. Zu Beginn der 30er Jahre spielten in Auswahl und Beschaffenheit von Fliegeruhren zwei Faktoren eine wesentliche Rolle: Zum einen war der im späteren Weltkrieg gebräuchliche Armbandchronograph gerade erst erfunden und zum anderen durfte eine Reichsluftwaffe nach dem Versailler Vertrag gar nicht existieren.

Aus diesem Grund waren die frühen und tatsächlich allerersten Fliegeruhren nicht signiert oder mit irgendwelchen Zeichen der Reichsluftwaffe versehen.

Diese erste Generation von Fliegeruhren der Reichsluftwaffe waren in Maßen, Aufbau und Funktion nahezu identisch:

Mit 40mm Gehäudedurchmesser - der späteren Größe der legendären Wehrmachtschronographen - etwas größer als "normale" Dienstuhren, waren sie in Ermangelung von Chronographenfunktionen - zur exakten Messung und Anzeige der Flugdauer - grundsätzlich mit einer drehbaren Lünette, rändelverschraubt, und Indexmarkierung versehen. Breite, weit nach hinten ausladende, geschwungene Stege und Anstöße, welche zum Erkennungsmerkmal dieser frühen Fliegeruhren wurden, ließen ein Tragen am Langriemen über der Fliegerkombination zu.

Alle Modelle dieser Zeit besaßen bereits die typischen Merkmale, welche später zur Vorgabe aller Wehrmacht Dienstuhren wurden: indirekte Sekunde auf der "6", schwarzes Zifferblatt, radiumgefüllte Zeiger und arabische Ziffern. Frühe Fliegeruhren mit Pfeilindex, sämtlich unmarkiert ausgegeben, wurden von praktisch allen renommierten Marken hergestellt und an die Reichsluftwaffe geliefert.

Angesichts des zunächst nur wenige hundert Piloten zählenden Fliegerkorps und Jagdstaffeln der kaiserlichen Fliegertruppen (wobei mit diese Modellen natürlich auch die mehrtausend-köpfigen Mannschaften der Reichsluftwaffe ausgestattet waren) wurden diese seltenen frühen Fliegeruhren in nur ganz geringen Stückzahlen gefertigt und erzielen deswegen heute auf Fachauktionen ähnliche Preise wie die technisch deutlich aufwändigeren legendären B-Uhren und Wehrmachtschronographen welche später in deutlich höherer Stückzahl produziert wurden.

Mitte der 30er Jahre entwickelten und ab 1938 produzierten die wichtigen Uhrenmanufakturen echte Fliegerchronographen sowie sog. B-Uhren (Beobachtungsuhren) welche damals den absoluten Stand der Uhrmacherkunst- und Technik darstellten. Beide Versionen hochpräziser und militärischer Uhrmacherkunst hatten - gegenüber den sog. "Dienstuhren Heer und Wehrmacht" - den deutlich größeren Durchmesser von ca. 40 mm bis zu 60 mm (B-Uhr) gemein.

Die legendären, seltenen und von Sammlern begehrten Fliegeruhren wurden bis kurz vor Kriegsende von der mittlerweile offiziell existierenden Reichsluftwaffe mit "RLM", "Reichsluftfahrtministerium", signiert, oft auch zusätzlich mit der Gravur "NAV B Uhr". Ab 1944 kamen in der Hektik und dem Chaos des verloren zu gehen drohenden Weltkrieges jedoch auch unsignierte Exemplare zur Ausgabe an die Fliegertruppe.

Die Produktion der B-Uhren erfolgte an verschiedenen Standorten, so wurden z.B. die Zifferblätter zentral angefertigt und von der Wehrmacht angeliefert. Teilweise wurden auch nur vorhandene Werke (z.B. von Durowe) eingebaut. Es gab 2

zwei Varianten des legendären B-Uhren Zifferblattes: zunächst ab 1939 die Variante ohne inneren Stundenkreis und mit einem Dreieck und zwei Punkten statt der "12" und ab 1943 die Version mit innerem Stundenkreis ohne Dreieck (für diese Version wurde der Stundenzeiger verkleinert).

Der Grund hierfür lag darin, dass festgestellt wurde, dass die Luftwaffe hauptsächlich Kurzeinsätze flog und aus diesem Grund die Angabe bzw. Lesbarkeit der Minuten deutlich wichtiger war als die der Stunden. Ab 1943 wurden nur noch die neuen Zifferblätter mit großem Minutenkreis verwendet und jedes mal, wenn ein älteres Modell zur Wartung oder Reparatur gegeben wurde, tauschte man gleichzeitig das Zifferblatt aus, wobei man i. d. Regel den früheren, größeren Stundenzeiger auf der Uhr ließ, weil noch nicht genügend neue, kleine Stundenzeiger vorrätig waren.

Aus diesem Grund gibt es heute noch eine Vielzahl von B-Uhren mit innerem Stundenkreis und großen Stundenzeigern. Diese Exemplare sind nicht etwa "zusammengebastelt", sondern stellen im Gegenteil ein absolut authentisches Stück Militäruhrengeschichte dar: ursprünglich mit großem Stundenkreis und Dreieck gebaut, wurden sie im Kampfeinsatz (z.B. Absturz eines Piloten oder Einschlag eines Granatsplitters) beschädigt, dann reparierte man sie wieder, setzte das neue Zifferblatt ein und beließ mangels Ersatzteile den alten Stundenzeiger.

Der legendäre Bekanntheitsgrad und - im Vergleich zur Anzahl aktiver Kampfpiloten - die hohen Stückzahlen welche von diesen herrlichen Stücken produziert wurden läßt sich damit erklären, das die B-Uhren und Fliegerchronographen selbstverständlich als neuester Stand der Technik und auch als Statussymbol vom Offizierskorps über den Generalstab bis hin zur obersten Heeresleitung, den Köpfen und Granden des 3. Reiches begehrt, gekauft, getragen und vorgezeigt wurden.

Mit Einführung der o.g. Fliegeruhren wurde vom Oberkommando der Luftwaffe, welche für den bevorstehenden Weltkrieg mit aller Kraft aufrüstete, - die Ausgabe von Fliegeruhren betreffend - eine Trennung nach Pilot und Bordmannschaft vorgenommen.

Während Anfang der 30er Jahre noch Pilot, Bord- und auch Bodenmannschaften dieselben Uhren erhielten und trugen, wurden die B-Uhren und Chronographen ausschließlich an Piloten und Bomben Richtschützen ausgegeben, die Mannschaften und Bordbesatzungen erhielten kleinere, wesentlich weniger aufwändigere Dienstuhren ähnlich dem Herr und anderer Kampfverbände.

Nachdem die allgemein bekannte Wehrmachtssignatur "DH" den "Dienstuhren Heer" eindeutig zuzuordnen ist, geht man heute davon aus, dass die Signatur "D" allen Dienstuhren der Luftwaffe zugedacht war. Dienst Armbanduhren der Luftwaffe waren somit von ca. 1936 - 1944 entweder mit "D", "RLM" oder beidem gekennzeichnet, vor 1936 und ab 1944 wurden sie aus bereits erwähnten Gründen auch unsigniert ausgegeben.

Verbaut wurden die im Rahmen der Hochrüstung der Luftwaffe Mitte/Ende der 30er Jahre eigens für die Massenproduktion entwickelten Kaliber "Raumnutzwunder" UROFA 85, 58 und 581, das sog. "Wehrmachtskaliber" AS 1130 von Anton Schild, sowie das PUW (Pforzheimer Uhrenwerke) Kaliber 300 und 500, die den Manufakturen zentral angeliefert wurden, aber auch eigene Werke der jeweiligen Hersteller.

Für den Sammler und Liebhaber von Wehrmachtsuhren stellen Fliegeruhren der Luftwaffe einen besonderen Leckerbissen dar, weil sie in deutlich geringeren Stückzahlen als das Heer hatte produziert wurden und z.T. wesentlich robuster und aufwändiger verarbeitet waren sowie spezielle Zusatzfunktionen besaßen wie z.B. die Drehlünette mit Indexierung, verschraubter Edelstahlboden, Stoßsicherung oder einen zusätzlichen antimagnetischen Weicheisenschutz.

Gerade die sehr frühen und seltenen Fliegeruhren mit Pfeilindex erzielen auf Fachauktionen oftmals Preise auf dem Niveau der legendären B-Uhren und Wehrmachtschronographen.

Copyright 2007: Reiner Haas