Sammler-Uhren

Orig. Doxa Borduhr Zeppelin Luftschiff kaiserliche Fliegertruppe JASTA WW Wk1

Orig. Doxa Borduhr Zeppelin Luftschiff kaiserliche Fliegertruppe JASTA WW Wk1

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Orig. frühe, sehr seltene orig. Argentan Doxa Borduhr / Fliegeruhr der Kaiserlichen Fliegertruppen des 1. Weltkrieges um die legendären Jasta Fliegerasse Baron von Richthofen und Ernst Udet

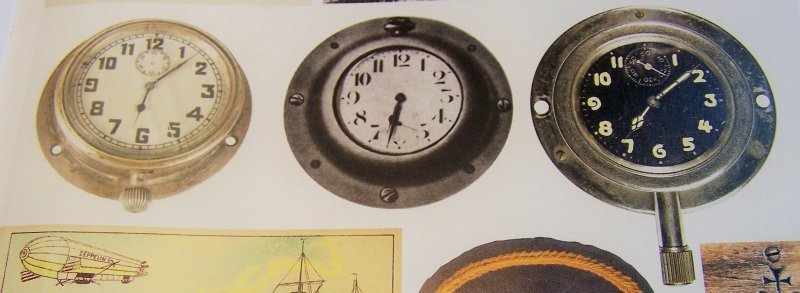

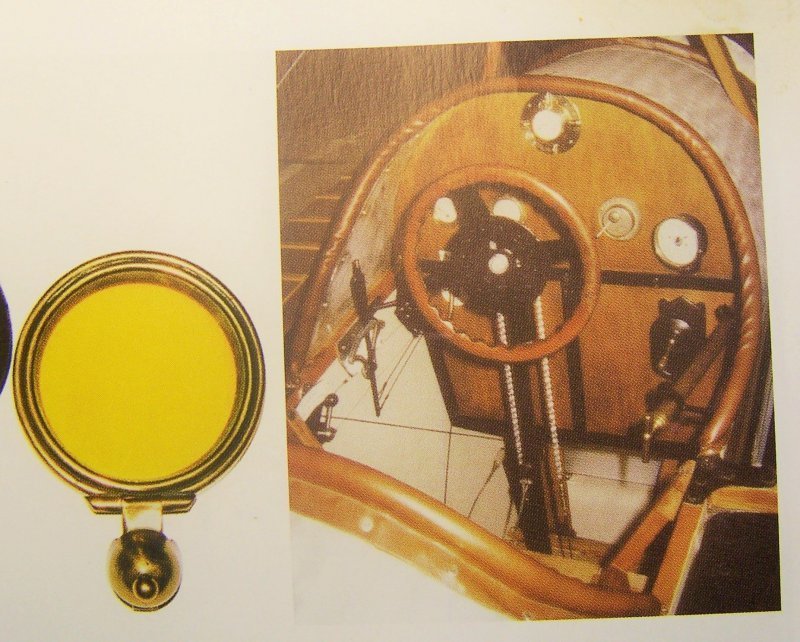

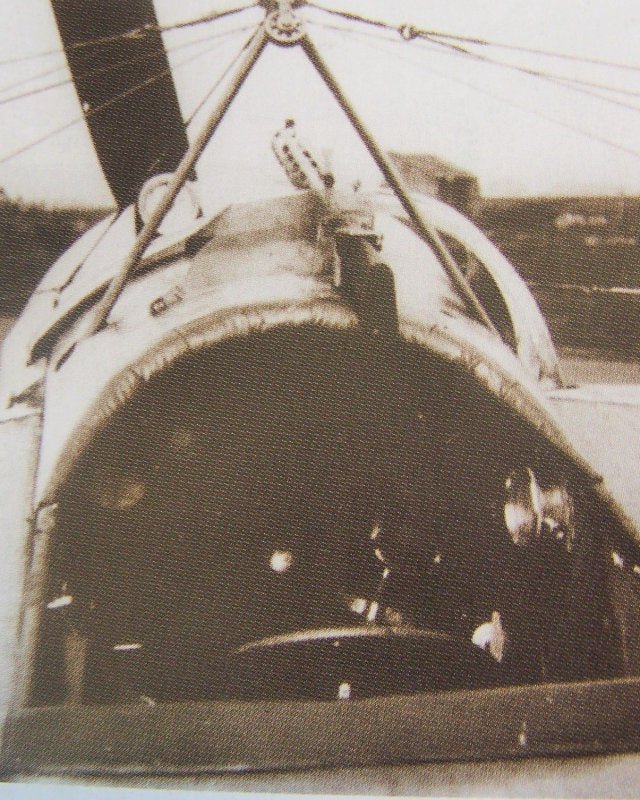

Das einmalige Stück Militäruhrengeschichte könnte in einem Jagtflugzeug, aber auch einem Zeppelin zum Einsatz gekommen sein, das ist nicht mehr zu klären, die fehlende "FLZ" Signatur am Boden macht jedoch einen Einsatz im Zeppelin warscheinlicher

Natürlich wurden diese oder ähnliche Doxa Uhren mit Halterungen auch als sog. "Autouhren" in frühe LKWs verbaut

Es gibt 2 überzeugende Gründe, warum es - unserer bescheidenen Fachmeinung nach - zu 99% sicher ist, dass es sich um ein authentisches Exemplar der Kaiserlichen Fliegertruppe des 1. Weltkrieges handelt und das einmalige Stück (Militär)Uhrengeschichte in einem Doppeldecker Jagdflugzeug oder Zeppelin im 1. Weltkrieg zum Einsatz kam:

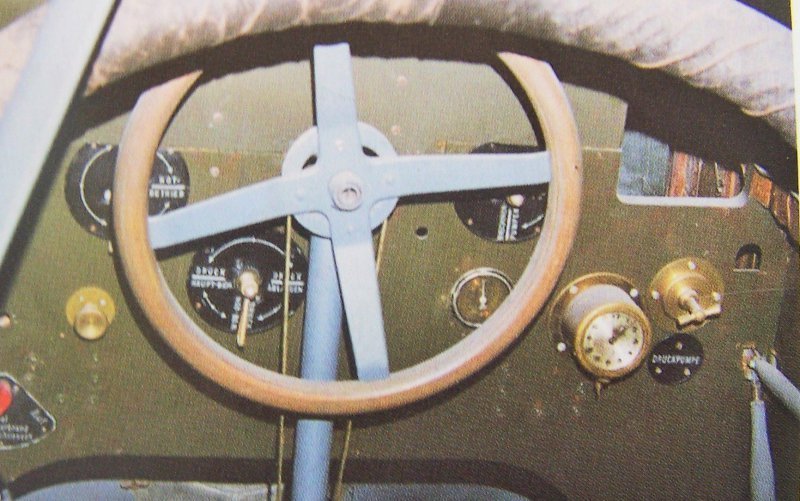

1. Das von Konrad Knirim beschriebene und auf etlichen Bildern gezeigte typische gedrehte Zifferblatt für die Flugzeug Cockpits der frühen Jagtflieger

2. Siehe Fotos unten waren sog. "Autouhren" immer auf dem Zifferblatt mit "Automobile" signiert und gekennzeichnet und wurden mit Mineralglas ausgeliefert

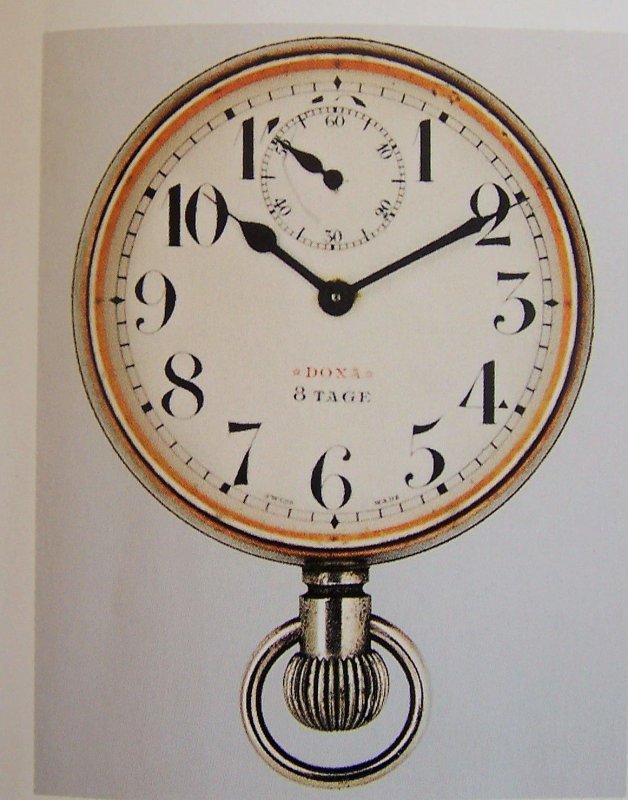

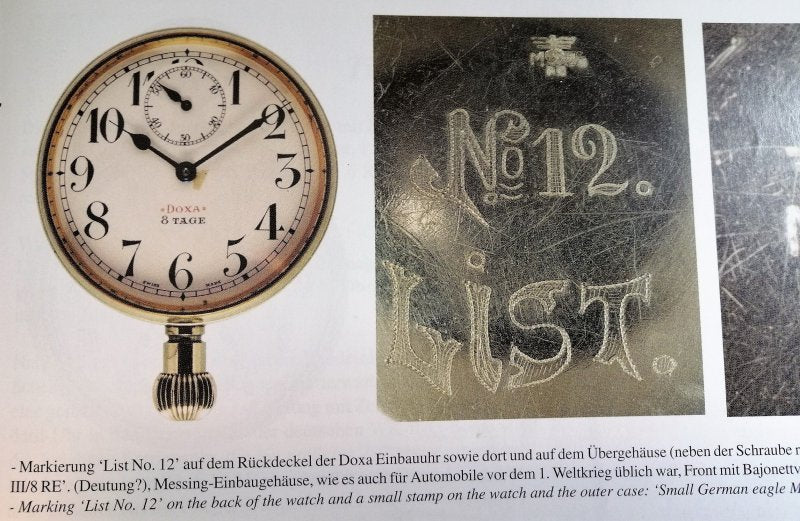

Exakt dieses Doxa Modell mit vergleichbarem Werk und Zifferblattaufbau zeigt der "Papst der Militäruhrengeschichte", Konrad Knirim, auf Seite 85 seines weltbekannten Standardwerkes "Military Timepieces"

Die Meisten dieser wenigen hundert ersten Borduhren der Militärfliegewrgeschichte stürzten bekanntlich ab und gingen mit ihren Piloten unter oder verbrannten, ein superseltenes Stück Militäruhrengeschichte!!

Die Flieger /Borduhr dieses Angebotes stellt somit nicht nur die erste echte Fliegeruhr der Militärgeschichte dar, sondern auch die Seltenste und am wenigsten gebaute Version davon. Ein super seltenes Angebot wie es i. d. Regel nur alle paar Jahre auf den Markt kommt

Das herrlich authentische Stück mit stolzen 65mm Gehäusedurchmesser (Ohne Krone!!) ist auf Zifferblatt und Werk signiert "Doxa", wurde in der Schweiz hergestellt , wo vor dem ersten Weltkrieg sämtliche Kriegsparteien ihre Dienstuhren bestellten

Das für die damalige Zeit aussergewöhnlich aufwändige und robuste Doxa Werk - man beachte die frühe Feinregulage - läuft und funktioniert (Ganggenauigkeit nicht geprüft), interessanterweise entspricht es bis auf die Teilung einer Brücke mittig exakt bis zur Anordnung kleinster Schrauben und Hebel den Bildern bei Konrad Knirim

Zifferblatt unrestauriert mit einem Haarriss nach unten und Beschädigungen ganz am Rand von der "7" bis zur "11", alle arabischen Ziffern sind vollständig. Gebläute Stahlzeiger und indirekte Sekunde wie später üblich bei den Dienstuhren der Wehrmacht, die rote "Doxa" Signatur des Zifferblattes ist identisch mit der Signatur der von Konrad Knirim beschriebenen Doxa Jasta Fliegeruhr

Läuft und funktioniert, Ganggenauigkeit nicht geprüft, alle Deckel schließen bündig und präzise

EZ: 2 - 3 guter Sammlerzustand bis auf die Zifferblattschäden, erkennbare Alters- oder Gebrauchsspuren wie Patina, erkennbare Oxydationen am Gehäuse und Rand, Aufzug funktioniert tadellos

Infos zum Einsatz und Ende militärischer Luftschiffe/Zeppeline in der kaiserlichen Fliegertruppe des 1. Weltkrieges:

Der Erste und der Letzte der stolzen Giganten des Himmels:

Prototyp LZ 1

Der Prototyp LZ 1 (LZ für „Luftschiff Zeppelin“) war 128 m lang, maß 11,65 m im Durchmesser und wurde von zwei Daimler-Motoren mit je 10,4 kW (14,2 PS) angetrieben. Zum Ausbalancieren (Trimmung) der etwa 13 Tonnen schweren Konstruktion verwendete man ein zwischen der vorderen und hinteren Gondel verschiebbares 130 kg schweres Gewicht. 11.300 Kubikmeter Wasserstoff sorgten als Traggas für Auftrieb, die Nutzlast betrug jedoch nur etwa 300 kg.

Am 2. Juli 1900 um 20:03 Uhr fand in der Manzeller Bucht unter den Augen von etwa 12.000 Zuschauern am Seeufer und auf Booten der erste Aufstieg des Luftschiffes statt. Die Fahrt dauerte nur 18 Minuten, dann brach die Winde für das Ausgleichsgewicht und LZ 1 musste auf dem Wasser notlanden. Nach Reparaturen zeigte die Technik in den folgenden Wochen bei zwei weiteren Aufstiegen zwar einiges Potential und überbot insbesondere den bis dahin vom französischen Luftschiff „La France“ gehaltenen Geschwindigkeitsrekord von 6 m/s (21,6 km/h) um 3 m/s (10,8 km/h), konnte aber mögliche Investoren noch nicht überzeugen. Da die finanziellen Mittel erschöpft waren, musste Graf von Zeppelin den Prototyp wieder zerlegen, die Reste und alle Werkzeuge verkaufen und die Gesellschaft auflösen.

Bau LZ 129

Am 4. März 1936 wurde endlich der neue Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“ (benannt nach dem früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg) fertiggestellt und unternahm seine erste Testfahrt. Zuvor war spekuliert worden, dass LZ 129 den Namen „Hitler“ oder „Deutschland“ erhalten würde, doch Hitler legte Wert darauf, dass nichts seinen Namen trug, was Gefahr laufen konnte, in einem Unglück oder einer Katastrophe zerstört zu werden, und so als unheilvolles Omen gelten könnte. Neben den Propagandafahrten begann die „Hindenburg“ wenig später, „Graf Zeppelin“ auf den Transatlantiklinien zu unterstützen.

In der neuen politischen Situation war es Eckener nicht gelungen, das Helium für die Füllung zu bekommen, denn die USA, die es nach wie vor als einzige in nennenswerten Mengen aus Erdgas gewinnen, hatten mittlerweile ein Embargo verhängt. So wurde die „Hindenburg“, nach reiflicher Überlegung doch wieder wie ihre Vorgänger mit Wasserstoff gefüllt, nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen. Abgesehen vom wesentlich geringeren Beschaffungspreis des Gases stieg die Passagierkapazität von 50 (Helium) auf 72 (Wasserstoff) Betten. Der Antrieb erfolgte erstmals bei Zeppelin über Dieselmotoren.

Das Ende der LZ 129

Am 6. Mai 1937 fing bei der Landung in Lakehurst das Heck von LZ 129 Feuer, und innerhalb von Sekunden ging das größte Luftschiff der Welt in Flammen auf. Die genaue Ursache der Hindenburg-Katastrophe blieb zunächst ungeklärt. Obgleich oft über einen möglichen Sabotageakt (von nationalsozialistischer Seite oder auch von ihren Gegnern) spekuliert wurde, unterstützen alte und neuere Erkenntnisse klar ein Unfallszenario, nach dem der neuartige Lack des Zeppelins eine fatale Rolle spielte. Danach fing die Hülle aufgrund elektrostatischer Entladung Feuer, so dass sich schließlich auch der Wasserstoff entzündete.

Hugo Eckeners Theorie über die Hindenburg-Katastrophe geht davon aus, dass das zu scharfe Wendemanöver einen Spanndraht innerhalb des Zeppelins reißen ließ, der eine Wasserstoffzelle beschädigte. Der nach oben am Heck des Luftschiffes ausströmende Wasserstoff entzündete sich durch statische Elektrizität, verursacht durch eine zweite Gewitterfront über Lakehurst, und das Herunterlassen der Seile zur Bodenmannschaft, wodurch der Zeppelin geerdet wurde.

Eine ähnliche Theorie besagt, dass der nach oben ausströmende Wasserstoff nicht durch statische Elektrizität, wohl aber durch Funken von einem Stromkabel eines Motors entzündet wurde.

So oder so leitete die Katastrophe von Lakehurst das Ende der deutschen Luftschifffahrt ein. Das Vertrauen in ihre Sicherheit war nachhaltig zerstört, und weitere Personenbeförderung in wasserstoffgefüllten Zeppelinen war von nun an indiskutabel. LZ 127 „Graf Zeppelin“ wurde einen Monat nach dem Unglück außer Dienst gestellt und zu einem Museum umgebaut.

Nur noch Testfahrten mit LZ 130

Hugo Eckener versuchte weiter, für das Schwesterschiff der „Hindenburg“, LZ 130 „Graf Zeppelin II“, Helium aus den USA aufzutreiben, jedoch vergeblich. Das als neues Flaggschiff der Zeppeline vorgesehene Luftschiff wurde 1938 fertiggestellt und unternahm, wiederum mit Wasserstoff gefüllt, einige Werkstatt- und Testfahrten, beförderte jedoch nie Fahrgäste. Ein weiteres Projekt, das selbst die „Hindenburg“ und die „Graf Zeppelin II“ an Größe übertreffen sollte, LZ 131, kam nie über die Fertigung einiger Geripperinge hinaus.

Geschichte d e r Militäruhrenmanufaktur des 1. Weltkrieges: Doxa:

IN DER WIEGE DER SCHWEIZER UHRMACHEREI

Tief in der malerischen Gebirgsregion des Schweizer Jura liegt die Kleinstadt Le Locle, der Geburtsort der Schweizer Uhrmacherei. Georges Ducommun stammt als eines von 13 Kindern aus einer ärmeren Familie. 1880, mit zwölf Jahren, beginnt er seine Lehre bei einem etablierten Uhrmacher und unterstützt mit seinem Lohn zusätzlich den Familienhaushalt. Harte Arbeit und Disziplin sind für ihn selbstverständlich. Seine Leidenschaft für mechanische Präzision und Ästhetik wächst mit jedem Zeitmesser, der durch seine Hände geht.

1889 – DAS ABENTEUER BEGINNT.

Mit 21 Jahren macht sich Georges selbständig. Schnell erlangt er den Ruf eines einfallsreichen, detailverliebten und kundenorientierten Uhrmachers. Es kommt sogar vor, dass er zwanzig Kilometer zu Fuss zurücklegt, um eine einzelne Uhr auszuliefern. Bei jedem Uhrwerk, welches er in seiner Werkstatt wiederbelebt, überlegt er sich, welche Änderungen zu einer besseren Uhr beitragen könnten. Georges wird schnell klar, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen – eine Marke wird geboren: «Georges Ducommun, Fabriques DOXA.»

EIN NEUER BEGRIFF FÜR QUALITÄT, WERTBESTÄNDIGKEIT...

Sehr bald steht ‚DOXA‘ – das griechische Wort für Ruhm – für Zeitmesser von höchster Qualität und Wertbeständigkeit. So dauert es nicht lange, bis die Marke, und damit Georges‘ Handwerkskunst, weit über die Schweiz hinaus bekannt und geschätzt wird. 1905 erhält seine Taschenuhr an der «Exposition Universelle et Internationale»-Weltausstellung in Lüttich den Ehrenpreis. 1906 gewinnt eine antimagnetische DOXA die Goldmedaille auf der Weltausstellung in Italien.